○飯南町町道管理規則

平成17年1月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 飯南町が管理する町道(以下「町道」という。)の管理については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)及び飯南町町道占用料徴収条例(平成17年飯南町条例第138号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

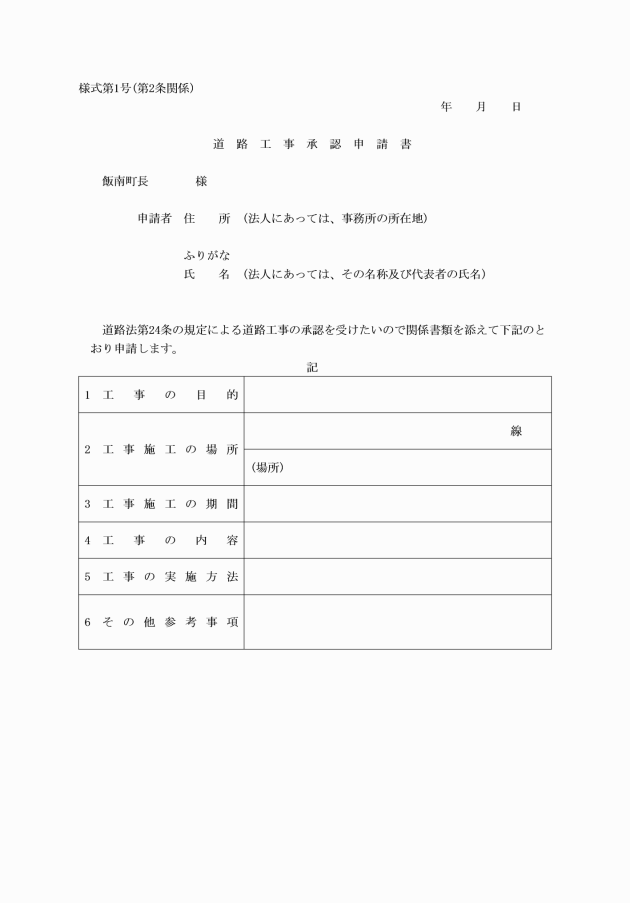

(道路工事の承認等)

第2条 法第24条の規定により、道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事」という。)の承認を受けようとする者は、道路工事承認申請書(様式第1号)に次に掲げる附属書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 道路工事に係る事業計画の概要説明書

(2) 道路工事の施工場所の位置図又は見取図、平面図、求積図、横断図、横断図及び施設又は工作物の構造図

(3) 道路工事の実施に関する設計図書

(4) 道路工事の施工の場所の写真

(5) 道路工事に関し他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 道路工事に関し利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類

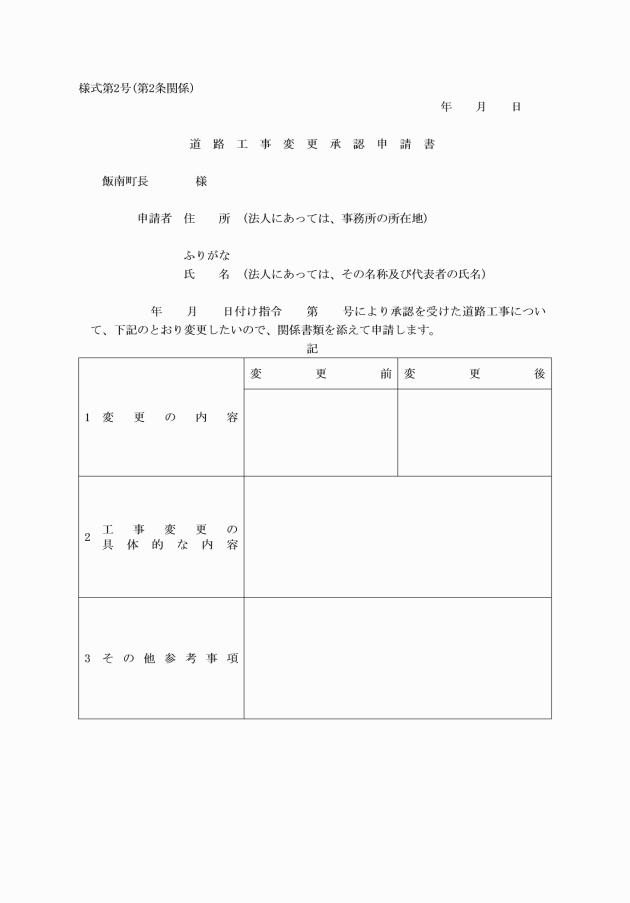

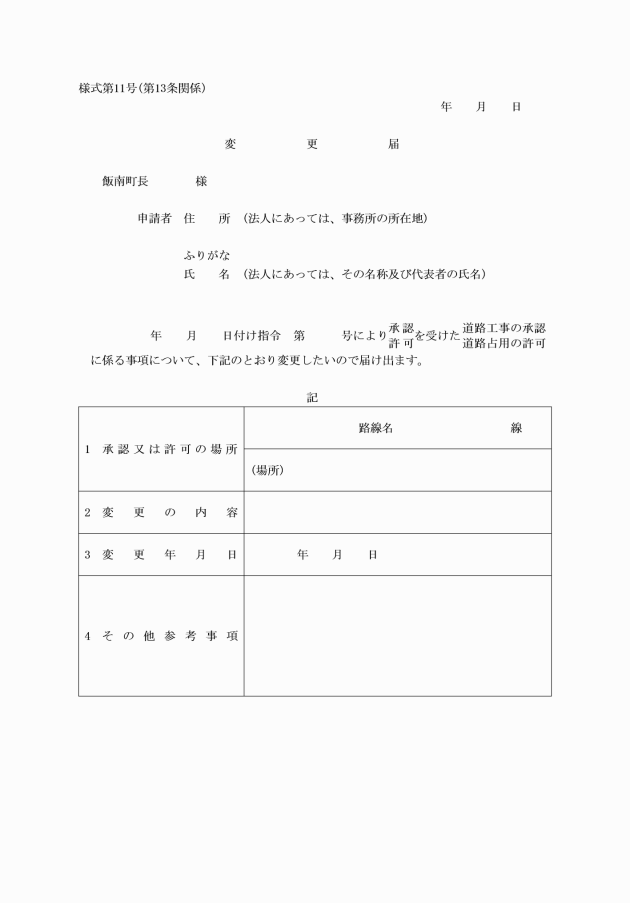

2 道路工事の承認を受けた者(以下「道路工事施工者」という。)が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

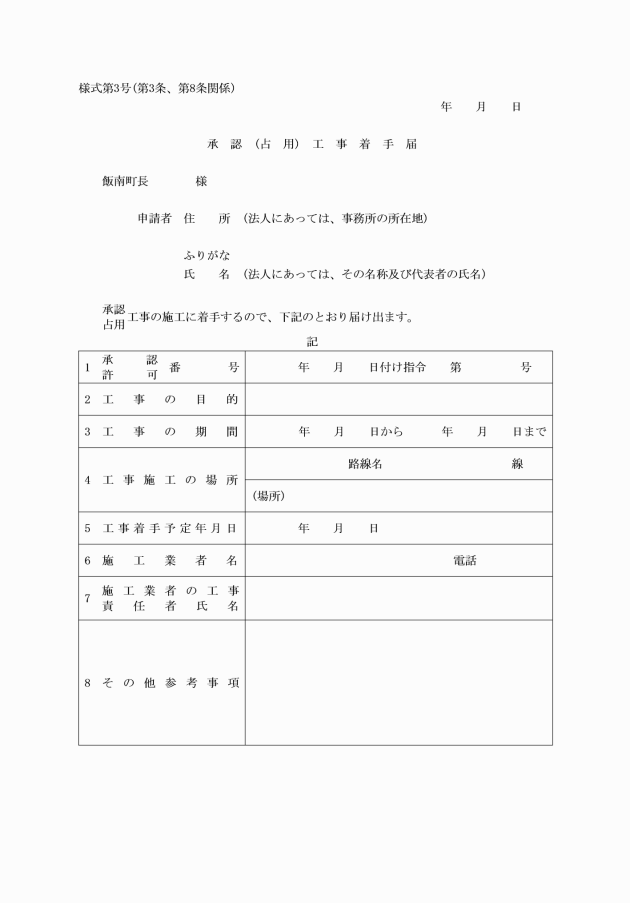

(承認工事の届出)

第3条 道路工事施工者は、当該承認に係る道路工事(以下「承認工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届(様式第3号)を町長に提出しその指示を受けなければならない。

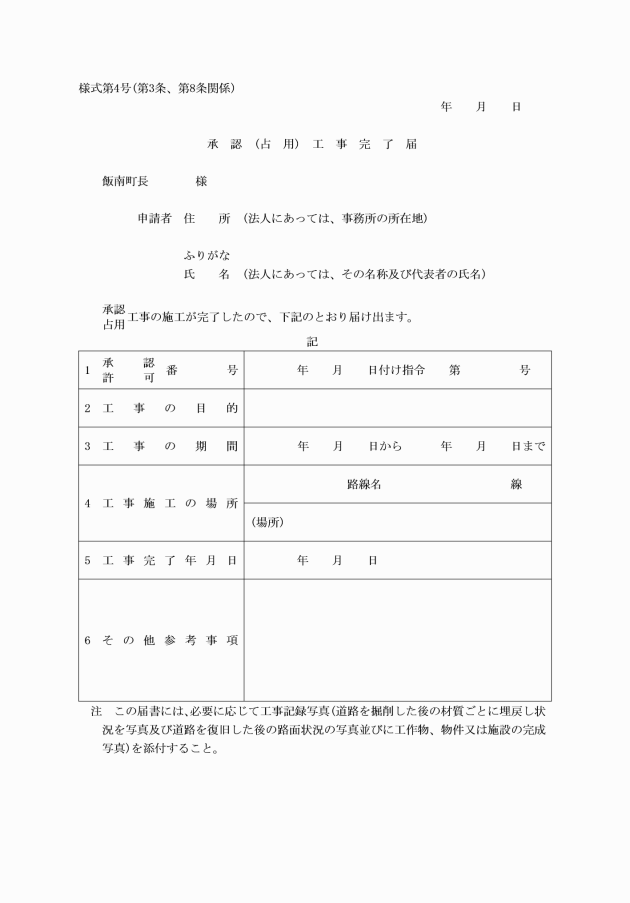

2 道路工事施工者は、承認工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届(様式第4号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

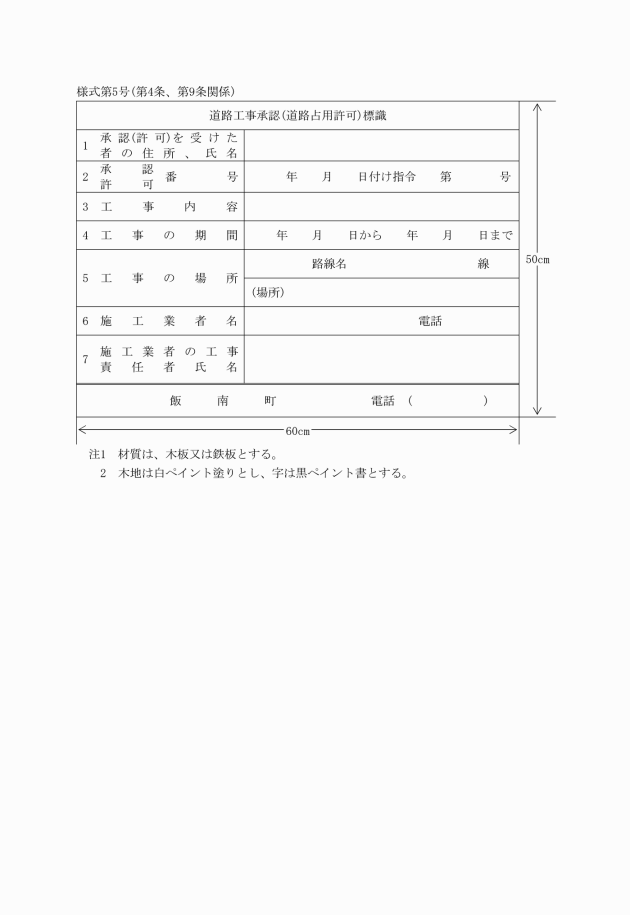

(承認工事の表示)

第4条 道路工事施工者は、承認工事の期間中道路工事承認(道路占用許可)標識(様式第5号)を町長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(道路の占用の許可申請等)

第5条 法第32条第2項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は同条第3項の規定により道路の占用の許可に係る事項を変更しようとする者は、省令第4条の3第1項に規定する道路占用許可申請書に次に掲げる附属書類(変更の申請をしようとするときにあっては、変更の事項に関係あるものに限る。)を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 道路占用に係る事業計画の概要説明書

(2) 道路占用の場所の位置図又は見取図、平面図、求積図、横断図、横断図及び施設又は工作物の構造図

(3) 工事の実施及び道路復旧に関する設計図書

(4) 道路占用の場所の写真

(5) 道路占用に関し他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 道路占用に関し利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用期間満了後引き続き当該道路を占用しようとするときは、占用期間満了の日の1月前までに前項の道路占用許可申請書に次に掲げる附属書類を添付して、町長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 道路占用の場所の位置図又は見取図

(2) 当該道路の占用許可書又はその写し

(3) その他町長が必要と認める書類

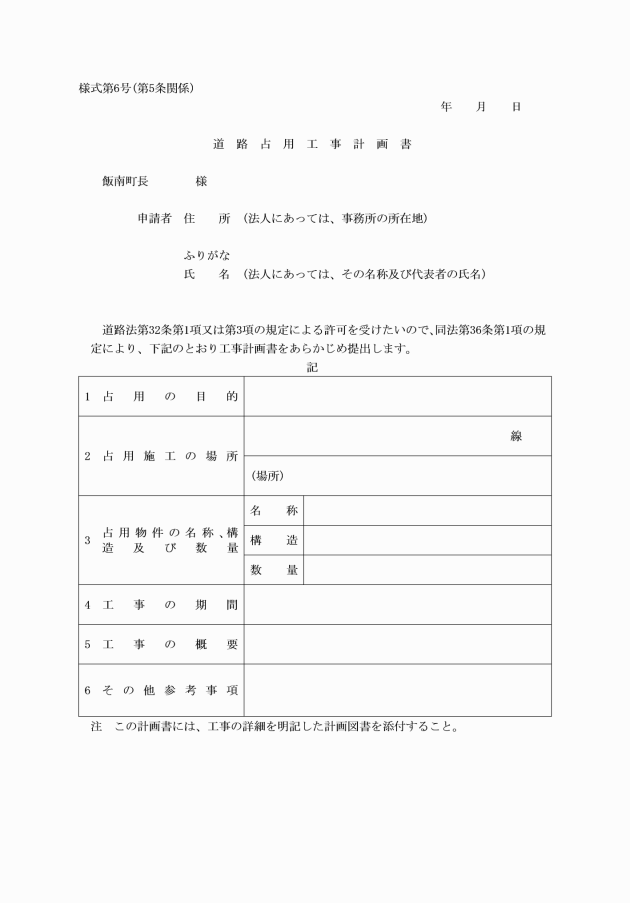

3 法第36条第1項に規定する計画書は、道路占用工事計画書(様式第6号)によるものとし、町長に提出しなければならない。

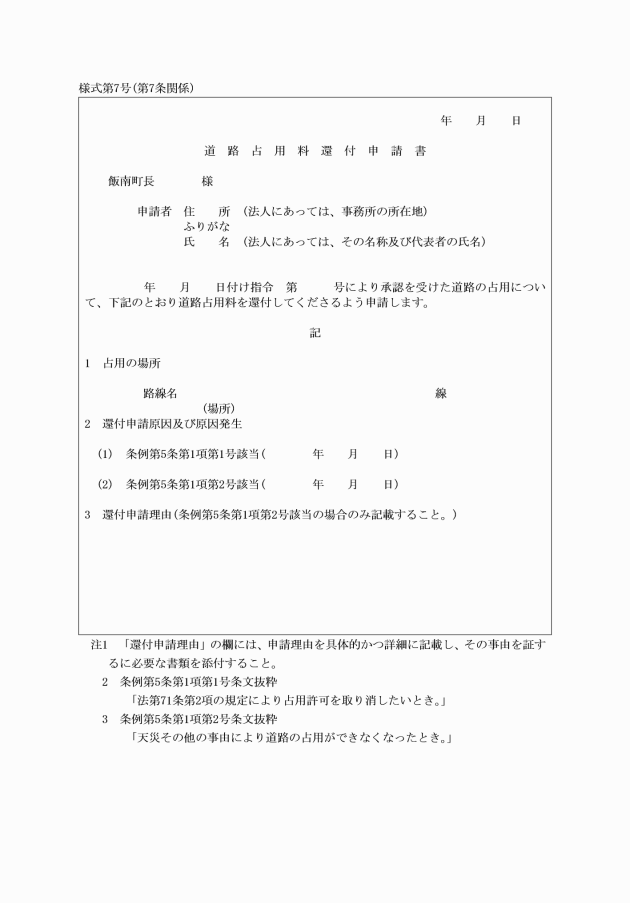

(占用料還付の請求)

第7条 条例第5条第1項ただし書の規定により道路占用料の還付を請求しようとする者は、道路占用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(占用工事の届出)

第8条 道路占用者は、当該許可に係る道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 道路占用者は、占用工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届(様式第4号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(占用工事の表示)

第9条 道路占用者は、占用工事の期間中道路工事承認(道路占用許可)標識(様式第5号)を町長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(地位の承継)

第10条 道路占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人は、道路占用者の権利義務を承継するものとする。

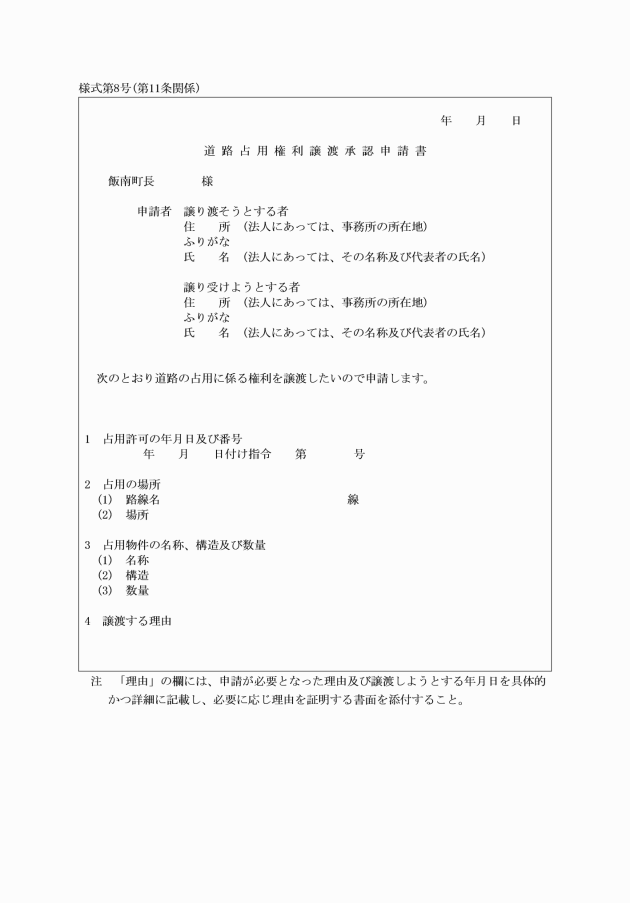

(権利譲渡の制限)

第11条 道路占用者は、町長の承認を受けなければその権利を他人に譲渡してはならない。

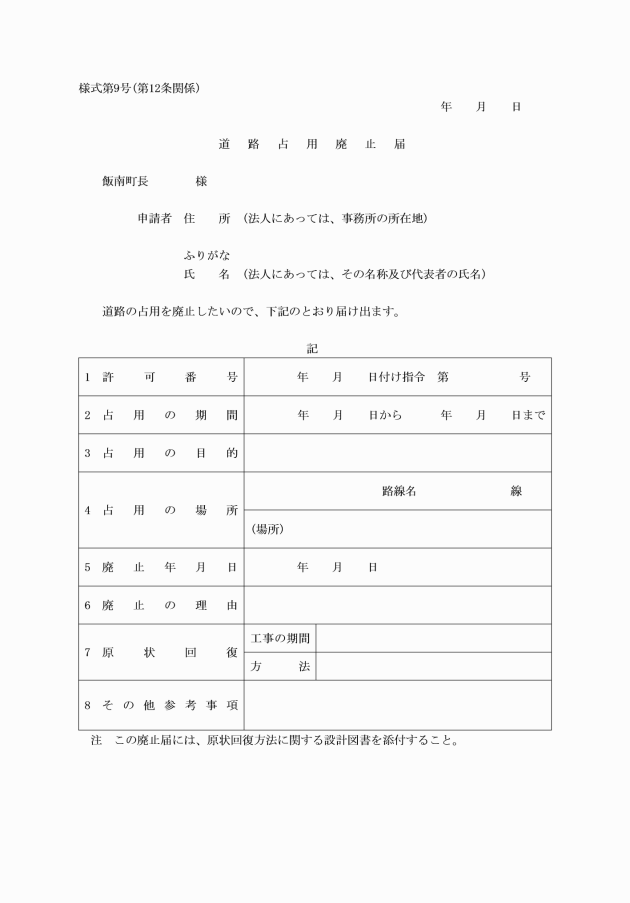

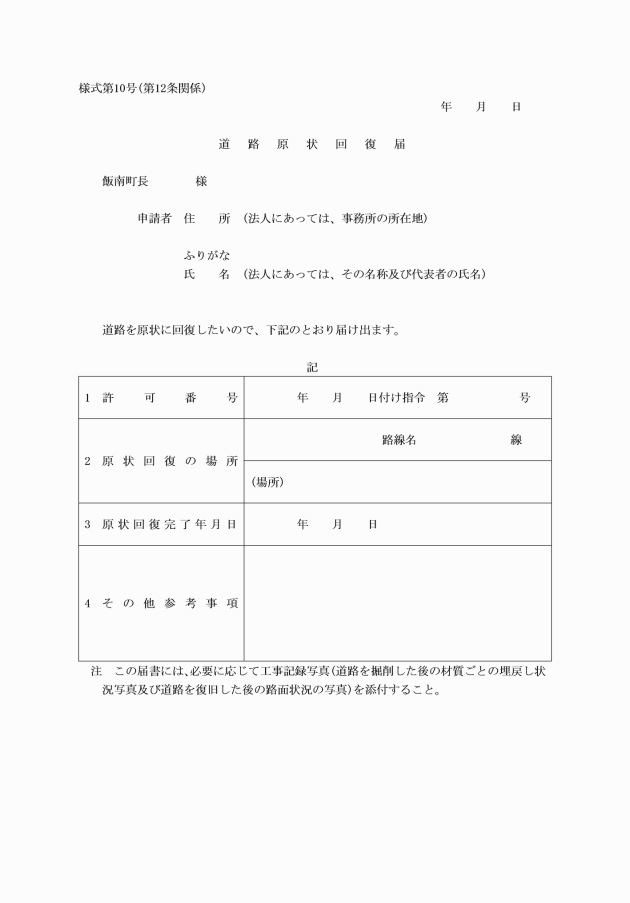

2 道路占用者は、道路を原状に回復したいときは、直ちに道路原状回復届(様式第10号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 相続又は合併により地位を承継したとき。

(2) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称(法人にあっては、その代表者氏名を含む。)を変更したとき。

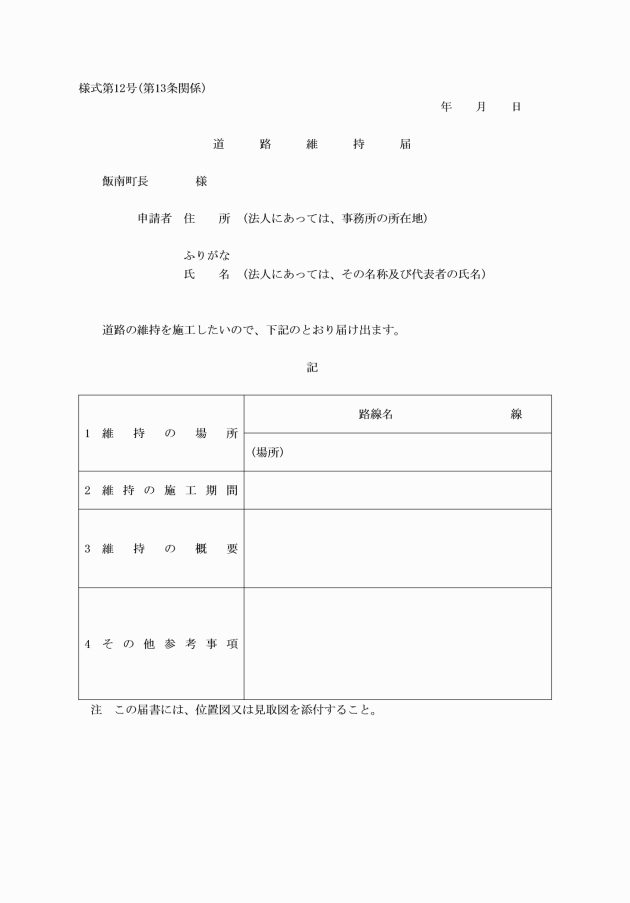

(3) 政令第3条に該当する道路の維持をするとき。

(4) 政令第8条各号に該当する事項を変更しようとするとき。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤来町町道管理規則(平成14年赤来町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

占用物件 | 免除率 |

電柱、電話柱その他の柱類、消火栓標識又はバス停留所の標識に添架された広告物 | 20パーセント |

アーケードに添架された広告物 | 30パーセント |

駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。) | 50パーセント |

バス停留所の標識及びバス待合所 | |

水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 | |

公安委員会の設置する信号機又は標識を無償で添架している占用物件 | |

地上9メートル以上に設ける占用物件 | |

農道、林道その他公共用通路(公衆が常時一般交通の一環として通行している通路) | |

道路管理者の設ける街灯、標識道路附属物を無償で添架している占用物件 | |

公共的団体が設置する有線放送柱 | |

公共的団体、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線 | |

ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が行うものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | |

公共的団体が設置する水管 | |

がんぎ | |

アーケード | 90パーセント |

法第35条に規定する事業(政令第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用物件 | 100パーセント |

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他物件 | |

街灯(アーチ型のものを除く。) | |

郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗それぞれ1個に限る。) | |

無料で不特定他数人に開放している公園、広場及び運動場 | |

カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | |

かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利便上必要な施設 | |

恒例による祭典、縁日、売出し、市日又は送迎等のため臨時に道路を占用する看板(アーチであるものを除く。)、旗ざお、幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)、法第32条第1項第6号に掲げる施設その他のこれらに類する占用物件であって、その占用期間が10日以内のもの | |

地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。) | |

堤防等と相互に効用を兼ねる道路(道路管理者が取得した権原が占用又は使用賃借である場合に限る。)について占用許可した場合、別に他の工作物又は施設の管理者が、占用料又は使用料を徴収する場合の当該占用物件 | |

住居等に出入りするために設ける道路 | |

飲料用水管(水道法によるものを除く。) | |

地先から雨水又は汚水を排水するため必要な地下埋設排水施設 | |

その他の町長が占用料を徴収することが著しく不適当と認める占用物件 | 町長がその都度定める率 |