本文

飯南町のできごと(室町時代~江戸時代)

室町時代~江戸時代

来島蔵人が由来城において挙兵する

南北朝時代の1350年(観応1)来島蔵人三郎入道らが来島荘由来城にたてこもり、幕府方(北朝)であった三刀屋の諏訪部氏に反旗を翻したことが三刀屋文書に記されています。続いて来島蔵人次郎らも野萱の並下子城に挙兵しますが、諏訪部氏に鎮圧されました。来島蔵人三郎、来島蔵人次郎とも、鎌倉時代中期に来島郷来島荘の地頭であった来島松助入道の系譜を引く在地領主であろうと考えられています。

並下子(ひるこ)城跡

並下子(ひるこ)城跡

花栗弥兵衛が本家蔀山城(高野山)で反乱を起こす

室町時代中期にあたる16世紀の初めごろ、蔀山城(庄原市高野町)を本拠とする多賀山氏の勢力が飯南町花栗を中心とした地域に進出していました。多賀山家の当主であった多賀山通広の弟にあたる弥兵衛は花栗城を本拠に花栗村、由来村、佐見村などを支配する在地の領主となっていたようです。

「山内首藤文書」によると花栗城主であった花栗弥兵衛は1514年(永正11)9月9日、本家である蔀山城城主多賀山通広とその子又四郎を討ちますが、翌年、正月二十日に井上八郎右衛門尉に刺し違えられて命を落としたことが記されています。一族内部の抗争があったことは確かなようですが真相は明らかではありません。飯南町花栗の花栗城跡には弥兵衛のものと伝えられる墓が残っています。

伝 花栗弥兵衛の墓

伝 花栗弥兵衛の墓

大内義隆の率いる軍勢が瀬戸山城(赤名)を攻略する

1542年(天文11)1月、大内義隆は尼子氏を討滅すべく山口を発し、尼子氏の本拠地である広瀬の月山富田城(安来市広瀬町)を目指しました。途中、毛利元就をはじめ、石見・備後勢を合わせた大内軍は、尼子方の赤穴光清が守る瀬戸山城を攻撃しました。

富田城から援軍を得ていた瀬戸山城の赤穴氏は、最初の攻撃から2ヶ月近くも持ちこたえますが、城主光清が流れ矢にあたり落命し、開城する結果となりました。

瀬戸山城跡

瀬戸山城跡

義隆の軍勢は由来(頓原)に1ヵ月滞陣し三刀屋へ進む

瀬戸山城を攻略した大内軍は、軍を北に進めました。負傷者の養生などのため、由来(飯南町頓原)におよそ一ヶ月間滞陣しています。大将の大内義隆は社日山に本陣を置いたと伝えられ、近年の発掘調査では、かまど跡や雁又の鉄族が出土しています。

社日山城跡

社日山城跡

毛利元就が瀬戸山城(赤名)を攻略する

1560年(永禄3)、毛利元就は尼子氏を討つべく出雲国へ軍を進めました。尼子方の有力諸将が毛利氏へ下る中、赤穴氏も旧領安堵により降伏し、毛利氏の配下となりました。

赤名瀬戸山城

堀尾山城守の家臣松田左近将監吉久 赤名瀬戸山城に在番

関ヶ原の戦の後、堀尾吉晴は24万石を与えられ出雲国へ入りました。堀尾氏は国境の城である瀬戸山城を重要視し、家臣の松田左近将監吉久を城番として派遣しました。

京極忠高の家臣 山中織部頭休雲赤名瀬戸山城に在番

堀尾氏に代わって出雲国へ入った京極忠高は堀尾氏と同様に瀬戸山城に城番を派遣しています。

頓原に後の広瀬藩陣屋(郡本)が置かれる

このころ飯南町頓原に広瀬藩陣屋が置かれました。これは、江戸時代、広瀬藩の飛び領地であった奥飯石24ヵ村の郡務を行うための郡役所で、広瀬からは代官が派遣されていました。奥飯石地域の中心としての役割を果たしました。

奥飯石21ヵ村、銀銅荷継(助郷)の負担軽減を大森代官所へ訴願する

江戸時代、大森銀山で産出した銀・銅は尾道を経て大坂まで送られていました。運搬にかかる労働力・200頭を超える馬・道中の食料などの手配は、その街道沿いの住民にまかされ、大きな負担となっていました。銀山街道沿いにある赤名宿と助郷の村々、あわせて21ヵ村の住人は赤名で受け渡された銀・銅を次の荷継地である布野宿まで、およそ15kmの道のりを運搬しなければなりませんでした。ところが、正徳年間(1711~1716)におこった布野宿の大火をきっかけに赤名宿からの荷継地はさらに10キロメートル先の三次まで延ばされ、それが慣行となっていました。雪の中、銀山街道の難所として知られる赤名峠越えの道のりはたいへん厳しいものであったと当時の記録は伝えています。

こうした中、1811年(文化8)奥飯石21ヵ村の人々を代表し、上来島村庄屋半兵衛と角井村庄屋弥兵衛は荷継地を元の形に戻すよう大森代官所へ願い出ました。しかし訴訟は思うように進まず、度重なる追訴、弥兵衛の江戸での客死、江戸おもてにおける布野宿側との対審などを経た1820年(文政3)にようやく結審しました。近隣7ヵ村による増助郷により多少の負担の軽減を勝ち得たものの、三次までの荷継に対して見直しは加えられることはありませんでした。半兵衛らが大森代官所へ訴え出てから9年の歳月が経過していました。この間、村を代表して訴訟にあたった上来島村庄屋半兵衛、角井村庄屋弥兵衛、畑村庄屋祐四郎、庄屋中来島村富左衛門、頓原村庄屋六兵衛らの苦労と9年間の訴訟費用総額のおよそ半額にあたる240両あまりを提供した下来島村の鉄師、永田為右衛門の功績を忘れてはいけないでしょう。

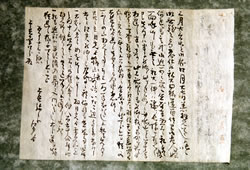

弥兵衛が江戸から角井村の息子幸四郎へ宛てた書状

自分が息災であること、近所の人々や家族のことなど、望郷の思いあふれる内容となっている。

幕府天文方伊能忠敬実測図作製のため赤名を訪れる

1811年(文化8)2月29日、幕府天文方の役人であった伊能忠敬一行20人は銀山街道を測量し、赤名宿本陣肥後屋に宿泊しています。宿主であった肥後屋柳右衛門は前日の宿泊地であった石見国九日市まであいさつに参上し、忠敬らを迎えました。また、彼等が向かう先々にはあらかじめ休憩所や昼飯宿を設けるなど、その対応は懇切を極めたと言われています。